Kultur

René Magritte und wie er die Welt sah

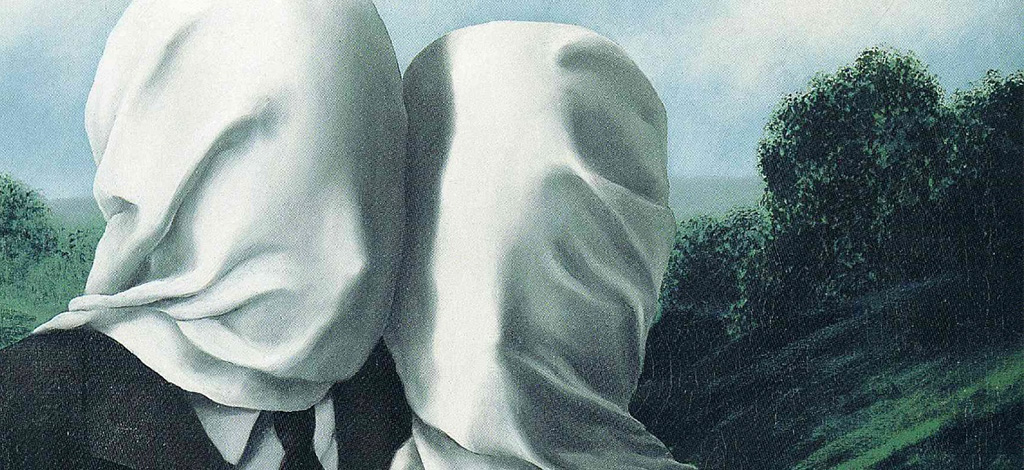

1927 zieht der belgische Maler René Magritte nach Paris und schließt sich dem surrealistischen Künstlerkreis um André Breton an. Er bleibt jedoch als Surrealist speziell, beginnt mit der Verwendung von Worten und Sprache in seinen Werken. Er etabliert eine Technik, die frei von stilistischen Ablenkungen ist: trocken, illustriert kommuniziert er seine Bilder. Im Gegensatz zu seinen Kollegen setzt Magritte nicht auf eine „traumhafte“ Bildsprache. Stattdessen schwingt er den Pinsel mit meisterlicher Präzision, zeigt bekannte Gegenstände mit unerwarteten Wendungen. Der Surrealismus als künstlerische Rebellion, angetrieben von der Erforschung des Unterbewusstseins und der Zurückweisung der konventionellen Realität, hat die Kunstlandschaft damals für immer verändert. Besonders die Arbeiten von Magritte erlangen jedoch heute neue Relevanz in Internet und sozialen Medien. Einige halten sich einen Apfel vor das Gesicht, verhüllen ihren Kopf in weißen Stoff oder inszenieren Katzen vor wolkigem Himmel. Hashtag:#renemagritte. Diese Bilder sind deshalb so populär in den sozialen Netzwerken, weil sie die Realität ad absurdum führen: einprägsame Bildkombinationen, die durch ihre zugänglichen Pointen auch bis heute von der Werbung aufgegriffen werden oder die KI prägen. Man könnte meinen, Magritte hätte der KI das Denken in einfachen Bildern vorweggenommen. Womöglich blieb genau deshalb eine mit anderen Surrealisten vergleichbare Rezeption des Werkes von Magritte damals aus. Zu wenig intellektuell, zu einfach, zu nah an der Trivialkultur. Heute könnten seine Bilder dieser einfachen Denkmuster moderner und anziehender nicht sein. Erst vor vier Monaten wurde Magrittes Gemälde „L’empire des lumières“ für über 120 Millionen US-Dollar verkauft. Es ist das bislang teuerste surrealistische Werk. Was macht das Phänomen René Magritte im 21. Jahrhundert aus?

Buch / Regie: Susanne Brand

Spielzeit: 52 min

Auftraggeber: SWR/ARTE

Produziert: 2026 , Brandmedia Film